Premium Only Content

우리는 너무 몰랐다 도올 김용옥 제주 4.3사건, 이재수의 난, 기독교, 천주교, 유일신론, 수신영약, 김원영, 아우구스티노, 수신, 파리외방선교회, 라크루스, 뭇세, 프랑스

우리는 너무 몰랐다 도올 김용옥 제주 4.3사건, 이재수의 난, 기독교, 천주교, 유일신론, 수신영약, 김원영, 아우구스티노, 수신, 파리외방선교회, 라크루스, 뭇세, 프랑스

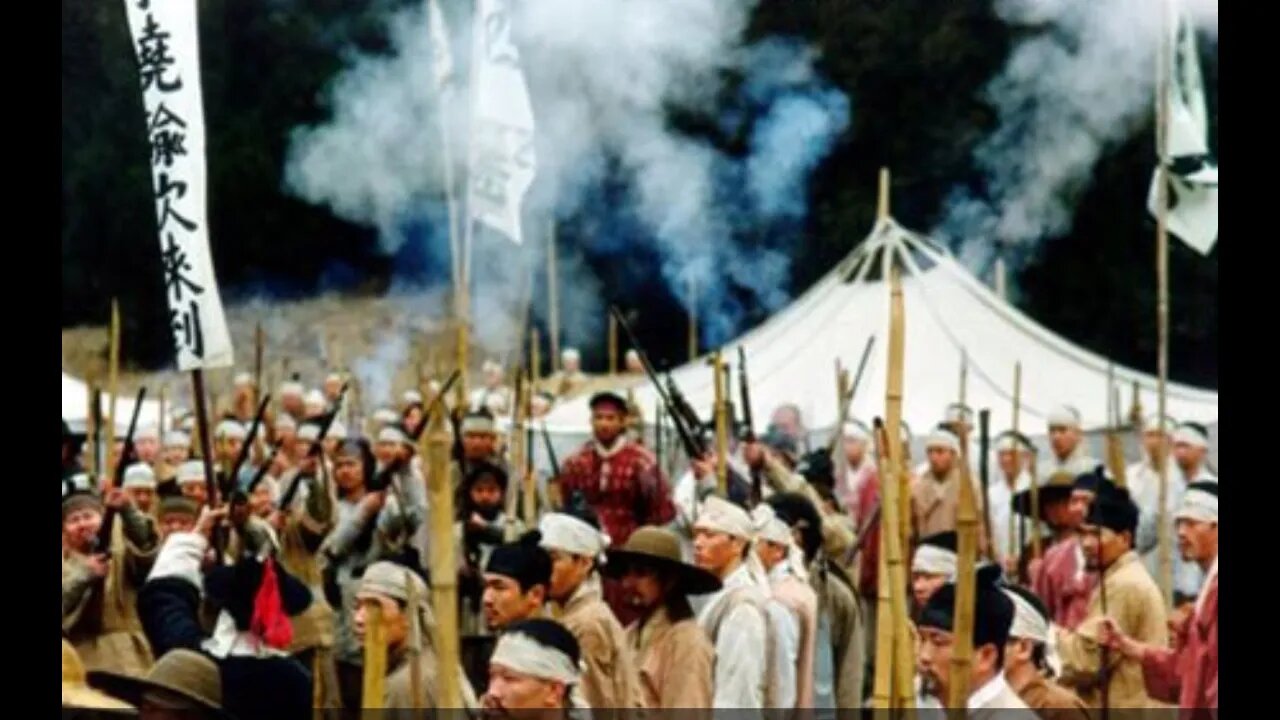

봉기명은 봉기를 해석하는 관점에 따라 제주도 신축교난(濟州島辛丑敎難, 신축민란('辛丑民亂), 신축년 난리, 신축성교난(辛丑聖敎亂), 제주민란(濟州民亂), 제주교란(濟州敎亂), 신축교안(辛丑敎案), 이재수의 난으로 불린다. 대한민국의 민족 사학과 민중 사학의 견지에서 반봉건주의, 반제국주의 '민중 항쟁'으로 해석하는 의견이 주류를 형성하는 가운데, 향촌 사회 내부의 분석과 이재수를 위시한 항쟁 지도부의 '사'(士) 의식 추적으로 깊이를 더해 가며, 천주교 측에서는 천주교도가 처형됐다는 사실에 주목해 교난으로 해석하기도 한다.

신축민란 당시 봉기한 민군이 외친 것은 세폐(稅弊)와 교폐(敎弊) 시정이었다. 민란의 발발 원인은 간접적 측면과 직접적 측면에서 살펴볼 수 있다. 간접적 측면은 광무(光武) 4년(1900년) 한성에서 제주로 파견된 봉세관 강봉헌의 혹심한 작폐와 그와 관련한 여러 가지 세금의 과다하고 가혹한 징수에 있었고, 직접적 측면은 당시 프랑스에서 온 신부 마르셀 라크루(한국명 구마슬)를 비롯한 선교사들의 치외법권적인 특수권력과 이에 편승한 천주교도들의 횡포에 있었다.[2]

전개

가혹한 세금

한성에서 온 강봉헌은 온갖 명목으로 세금을 물렸다. 이미 오래 전에 폐지되었던 민포(民布)를 다시 징수하기 시작했고, 가옥 · 수목 · 가축 · 어장 · 어망 · 염분 · 노위 등의 세금은 물론, 심지어 잡초에까지 세금을 매겨 거두었다. 그리고 그가 세금을 거두는데 동원한 것은 천주교인들이었다.

천주교의 횡포

광무 5년(1901년) 당시 민군이 호소한 세폐와 더불어 또 하나의 폐단이었던 교폐는 천주교도, 그들의 뒤에 있었던 프랑스인 신부들에 있었다. 외국인으로써 치외법권의 보호를 받았을 뿐 아니라, 당시 황제 고종(高宗)이 몸소 지급한 "여아대(如我對, 짐을 대하듯이 하라)"라는 패를 가진 프랑스 신부들을 제주 목사조차 함부로 대할 수 없었다. 이들 프랑스 신부들을 등에 업고 천주교도들은 제주 안에서 마음대로 범법을 저질렀다. 이름뿐인 천주교도가 천주교를 내세워 염전에 나가 주인 허락도 없이 멋대로 소금 한 섬을 짊어지고 나오는가 하면, 성당에 형틀을 갖춰 놓고 천주교인 마음에 맞지 않는다고 잡아다가 사형(私刑)을 가하였다. 한국 조정의 관리도 천주교도를 자칭하며 범법을 저지르고 성당에 숨어버린 그들을 잡을 수 없었다.

광무 5년(1901년), 대정군에서 천주교도 오달현, 오창우 등이 교인들을 이끌고 마을 유지였던 훈장 현유순의 집을 습격해 현유순과 그 아버지 현규석, 그리고 동지인 장의(掌議) 오신락을 잡아다 교당에 가두고 고문하였고, 이 과정에서 오신락이 죽고 마는 사건이 벌어졌다. 천주교인들은 그가 감나무에 목매달아 죽었다고 했고, 사망자의 두 아들은 천주교도들에게 붙잡혀 매를 맞아 죽었다고 하여 증언이 서로 엇갈렸는데, 대정군수 채구석이 검시관으로 관노 이재수를 데리고 시신을 검시하였으며 범인을 잡고자 하였으나 교당에 은신하여 잡을 수가 없었다.[7] 이 사건은 도민들에게 자극을 주었고 도민들은 나름대로 통문을 돌려 교회와 담판하려고 하였고, 교도들도 이에 대항할 준비를 갖추게 되었다.

4월 29일에는 다시 대정군 신평리의 상무사 위원 송희수의 집이 천주교도 수십 명에게 습격당했다. 천주교도들은 송희수의 머리를 말꼬리에 붙들어매고 대정 읍내로 끌고 가려고까지 했으나, 신평리 동민들의 항의로 간신히 저지되었고, 송희수도 겨우 빠져나왔다. 이에 대한 보복으로 상무사 위원 강우백, 강희봉, 마찬삼 그리고 향장 오대현 등 수십 명이 작당해 대정의 천주교당을 습격, 교당을 부수고 교인 몇 명을 폭행했다. 이 사건은 뮈텔(한국명 민덕효) 주교를 통해 한성 주재 프랑스 공사에 보고되었고, 신축민란의 직접적 계기가 된 사건이었다.

오대현을 장두로 주성으로 향하는 수천 명의 진정단을 천주교 타도를 위해 난을 일으킨 것으로 판단한 제주 천주교회는 마르셀 라크루와 무세(제주명 문제만) 등 신부가 각각 화기로 무장한 교도 3백 명을 인솔하고 나서서, 이들은 명월진(明月鎭)에서 충돌하게 되었다. 해산하지 않고 버티는 진정단에게 라크루 신부가 위협 사격으로 몇 발을 쏘아 진정단은 잠시 해산한 사이 천주교도들이 오대현 및 진정단원 다섯 명을 납치해 주목으로 넘겨버렸고, 철수하는 진정단을 쫓아 대정군으로 몰려와 군내의 무기고를 탈취해 주민들을 위협했다. 이때 천주교도들의 무차별 사격으로 신도리 주민 김봉년이 즉사하기까지 했다.

5월 25일, 김남혁이 주도해 관덕정(觀德亭) 광장에 제주 주민들(대부분 부녀자)이 모여, 당장 성문을 열어 민군을 성으로 들일 것을 요구했다. 라크루 신부는 사흘만 말미를 주면 성문을 열겠다며 민중을 해산시켰는데, 이는 프랑스 함대의 지원을 염두에 둔 것이었다. 프랑스 신부 마르셀 라크루는 적객으로 있던 장윤성을 몰래 목포(木浦)로 보내 프랑스 공사관에 연락을 넣어 인천에 주둔하고 있던 본국 군함을 보내줄 것을 요청했고, 약속한 사흘째 되는 날, 신부가 기대한 프랑스 군함은 오지 않았다(프랑스 군함은 5월 30일에야 제주에 도착). 제주 주민들은 다시 몰려와 제주성 개방을 요구했다. 흰 수건을 머리에 쓴 부녀자(돼지 장수) 1천 명이 성문 개방을 외치며 몽둥이를 들고 성으로 올라가, 성을 지키던 교인들을 잡아다 묶고 총포를 모조리 내던진 뒤, 3대 성문을 모두 열어 민군을 주성으로 들였다. 마르셀 라크루 등 프랑스 신부들은 정의군수 김희주의 도움으로 동헌에 숨어 간신히 살아남았다.[11]

사태의 끝

민군의 장두 이재수는 서문으로, 오대헌 형제와 강우백 등 동서진의 대장은 남문과 동문을 통해 각각 입성했고, 입성할 때마다 공포소리와 함성이 요란했다. 관덕정에 앉아 이재수는 사태 해결을 위한 지시를 하나하나 전달하며, 천주교도들의 죄상도 신랄하게 열거하여 붙들려 있거나 숨어있었던 천주교도들까지 색출해 죽였다. 제주에 유배 중이던 천주교도 최형순도 붙들려 죽임을 당했다. 그는 과거 봉세관 강봉헌 밑에서 징세 실무를 맡았을 뿐 아니라 광양에서는 민군에 발포를 명했던 적도 있었다.[11]

민군이 주성에 입성한 5월 28일과 29일 양일간에만 3백 명의 천주교도가 피살되었다고 알려져 있다. 7월에 작성된 《삼군평민교민물고성책》(三郡平民敎民物故成冊)을 보면, 물고자(物故者, 사망자) 수는 총 317명으로서 천주교도가 309명, 평민이 8명, 성별로는 남자 305명, 여자 12명이며, 3개 군의 물고자는 현황으로 볼 때 제주군(36개 리) 93명, 대정군(26개 리) 81명, 정의군(8개 리) 142명이다.

5월 31일, 프랑스 군함 두 척이 제주 앞바다에 정박, 제주성으로 들어왔는데, 이때 프랑스 군함을 타고 한국 정부의 신임 제주목사 이재호와 민군 진압을 위한 선발대로써 중대장 홍순명이 지휘하는 강화진위대 1백 명, 궁내부 고문관을 맡고 있던 미국인 샌드(W.Sand, 조선명 산도)와 번역과장 고의경 등이 함께 왔으며, 인천에서부터 일본 군함 제원호(濟遠號)도 프랑스 군함을 따라 제주로 왔다. 제주성에 프랑스 국기를 내건 프랑스 해군은 천주교도를 학살한 민군에 대한 복수로 천주교도를 제외한 나머지 제주 도민은 모조리 죽이겠다고 공언했지만, 신임 제주목사 이재호가 부당하다며 말려 중지되었다.

프랑스 군함이 왔다는 소식에 이재수는 일전을 불사해 다시 궐기할 것을 호소, 다시 민군이 몰려들어 그 수는 1만에 달했다. 가까스로 프랑스 해군과 한국 조정군과의 담판으로 프랑스 군함은 자국 신부와 교도 40명을 데리고 귀환했지만, 강화진위대 중대장 홍순명은 "민란은 아직 진압된 것이 아니다"라고 조정에 보고하였다. 한국 조정은 다시 안핵사로 앞서 임명해 두었던 박용원을 해임하고[12] 특진관 황기연을 제주찰리사로, 제주군수로 홍희를 임명하고 대정의 군수도 강봉헌에서 허철로 교체하였다. 아울러 순검 13명에 강화진위대 참령 윤철규가 1백 명을 이끌고 제주로 급파되었고, 이어 수원진위대 2백 명이 제주로 보내졌다(다만 수원진위대는 6월 13일에야 제주에 도착).[13]

6월 10일, 제주에 도착한 찰리사 황기연은 도착 즉시 교폐와 세폐 시정을 명한 황제의 고유가 담긴 방문을 붙여 민중을 효유하였다.[13] 장두 이재수는 이에 스스로 민군 1만 명을 해산시켰고, 자수하였다. 강우백과 오대현 두 사람도 이어 자수하였는데, 이들이 구속된 날인 6월 11일에 제주 유배객 가운데 천주교도로 지목된 이용호와 이범주, 장윤선 그리고 대정군수 채구석과 전임 봉세관 강봉헌도 구속되었다(이용호, 이범주, 장윤선은 이 날 금갑도로 옮겨짐). 제주 민중은 다시 모여 들어 장두를 풀어달라고 요청했지만, 찰리사 황기연과 대대장 윤철규는 "조사가 끝나는 대로 풀어주겠다"고 약속하고 세 장두를 한성으로 압송하였다.

이후

6월 13일에 수원 진위대 2백 명이 제주에 도착했다. 프랑스 군함과 궁내부 고문관 샌드, 참리관 고의경도 한성으로 귀환했으며, 7월 10일에 김윤식 등 제주에 있던 유배인들에 대한 한국 법부의 타지역으로의 이배 조치가 처해졌다.

7월 18일에 이재수 등 세 장두는 서울로 압송되어 평리원(平理院)에서 열린 재판에 회부되었고, 재판 끝에 사형이 언도되어 10월 9일에 한성 감옥에서 교수형에 처해졌다. 가담자로써 김남혁, 조사성, 고영수, 이원방 등 11인은 외역형에 처해졌고, 대정군수 채구석은 처음에는 사형이 구형되었다가 사면되었다. 강봉헌은 한성 압송 뒤 석방되어 고향 평북으로 낙향해 있었는데, 무죄방면은 부당하다는 목소리에 따라 다시 체포해 의법처리하고자 하였으나 잡을 수 없었다고 한다.[14]

한편 프랑스 정부는 한국 정부에 천주교도 피해에 대한 배상금 5,160원을 요구하였고 이 배상금은 3년 뒤인 광무 8년(1904년) 6월, 제주 삼읍에서 6,315원(이자 포함)을 거두어 모두 갚을 수 있었다

-

1:03:56

1:03:56

Glenn Greenwald

5 hours agoIs MAGA Divided? Revisiting the Major Controversies on the Right

87.4K34 -

33:09

33:09

Exploring With Nug

3 hours ago $2.81 earnedThey Weren’t Ready for Nightfall on Blood Mountain… So I Helped Them Down

13.7K1 -

LIVE

LIVE

Sarah Westall

2 hours agoBoardroom and Government Infiltration: The Silent Erosion of American Power w/ Mike Harris

225 watching -

LIVE

LIVE

Mally_Mouse

22 hours ago🎮 Let's Play!!: Stardew Valley pt. 33

202 watching -

LIVE

LIVE

VapinGamers

1 hour ago $0.20 earnedForlight 84/Fortnite: Rum Bot Testing - Gaming, Coding and Other Things - !rumbot !music

61 watching -

LIVE

LIVE

OhHiMark1776

3 hours ago🟢 11-21-25 ||||| Two Morrows make a Day-to-Day? ||||| Livestream (2025)

214 watching -

9:57:30

9:57:30

GrimmHollywood

11 hours ago🔴LIVE • GRIMM HOLLYWOOD x SILVER FOX • GOLDEN YEARS • FINAL DAY • FLARE RACE • ARC RAIDERS •

6.82K4 -

1:11:24

1:11:24

The Daily Signal

4 hours ago $2.66 earned🚨BREAKING: Democrat Steals $5 Million from FEMA, Trump-Mamdani Meeting Gets Bizarre

10.7K3 -

1:02:11

1:02:11

BonginoReport

6 hours agoJ.D. Vance Threatens to Kill JD Vance?! - Nightly Scroll w/ Hayley Caronia (Ep.183)

99.9K36 -

3:09:50

3:09:50

Nerdrotic

17 hours ago $13.74 earnedWarner Bros Fire Sale! | Last Ronin CANNED | WICKED For Good REVIEW - Friday Night Tights 381

42.3K9