Premium Only Content

중앙아시아 인문학기행,연호탁,만년설,우크라이나,러시아,공산주의혁명,루스,바랑고이,레

중앙아시아 인문학기행,연호탁,만년설,우크라이나,러시아,공산주의혁명,루스,바랑고이,레

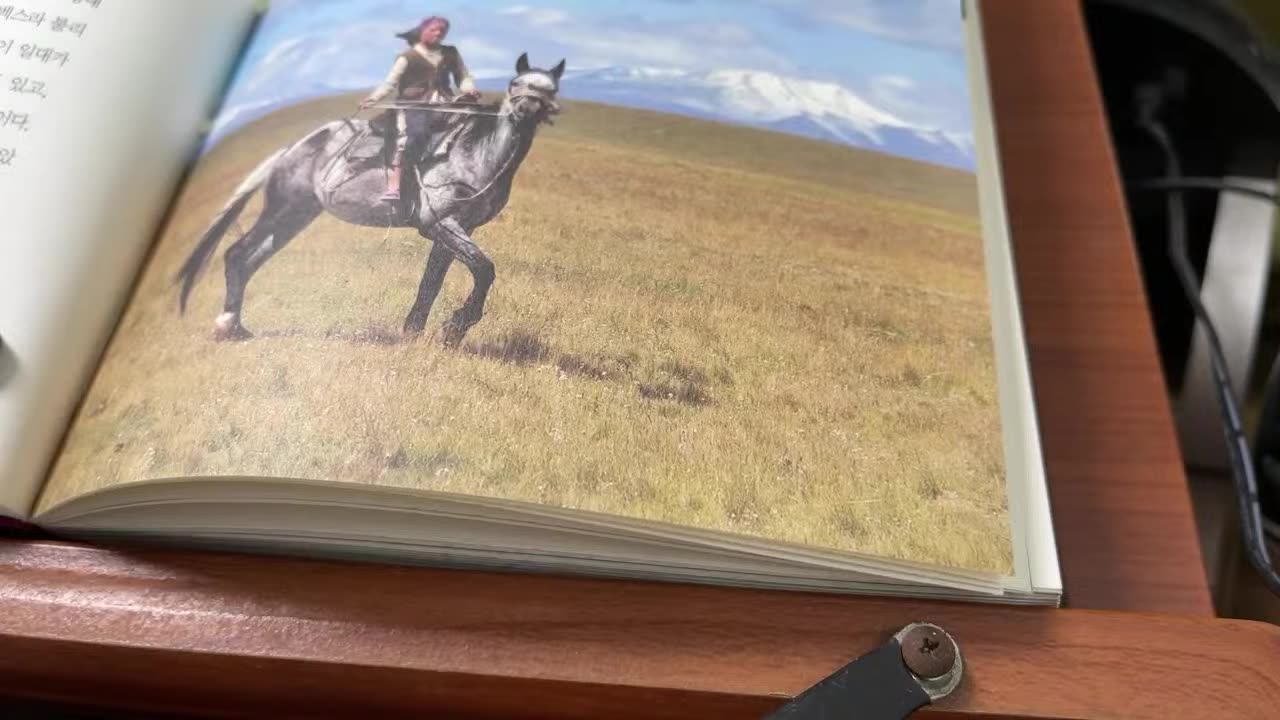

『중앙아시아 인문학 기행』은 대학교에서 30여 년째 영어를 가르치고 있는 연호탁 교수가 《교수신문》에 연재했던 글을 묶어 펴낸 책이다. 온통 미스터리로 둘러싸여 있는 광활한 중앙아시아 지역을 여행한 경험과 고대사·언어학적 지식을 바탕으로 중앙아시아의 역사·문화·언어·풍습을 탐구한 결과를 에세이 형식으로 써냈다.

책은 ‘월지의 서천’을 따라 중앙아시아 지역을 둘러본다. 게르만 민족의 대이동이 서양 중세의 시발이라면, 그 이전 인류 역사의 판도를 바꾼 대이동은 중국 간쑤 성 치렌 산맥 일대에서 활동하던 유목집단 월지의 서천이었다. 이들은 결코 문명의 주변인이 아니었다. 중국이 오랑캐라 불렀던 유목민들이 이곳의 주인이었다.

동서양 문화교류는 자신의 것을 유지하면서도 다른 것을 수용할 줄 알았던 유목민들이 있었기에 가능했다. 중앙아시아 유목민의 흥망성쇠가 유럽 역사에 변화를 가져왔고 아시아 제국의 운명을 바꿔놓았다. 이 책은 이러한 역사적 아이러니와 허구 그리고 숨겨진 이야기를 종족과 문명 간 전쟁에 따른 이동·접촉·혼합의 스토리 속에서 폭넓게 풀어낸다.

저자는 때로는 여행 다녀온 이야기를 들려주는 재미있는 이야기꾼으로, 또 때로는 지역의 역사를 진지하게 설명해주는 선생님으로, 독자들에게 중앙아시아의 이모저모를 들려준다. 중앙아시아는 지리적으로 멀지도 않을뿐더러 역사·문화적으로도 우리와 밀접하게 관련되어 있지만, 많은 한국인에게 미지의 영역이다. 그러므로 우리 민족의 기원과 갈래를 제대로 알기 위해서라도 중앙아시아 초원의 역사와 문화에 주목할 필요가 있다.

중앙아시아에 대한 그의 관심은 인도에 가고 싶다는 막연한 생각에서 비롯됐다. 여행에 대한 간절한 욕망은 그가 중앙아시아의 문화와 삶, 역사와 운명에 관심을 갖게 된 첫걸음으로 작용했다. 여기에 더해 어학 전공자로서 중앙아시아의 역사 연구에 관심을 둔 지적인 배경도 한몫했다. 그 결과물을 모두 포함하고 있는 게 바로 이 책이다.

이 책의 성격은 꽤나 복합적이다. 한마디로 인문서다, 기행이다, 에세이다 하고 단정 짓기는 어렵다. 인문서이기도 하고, 기행이기도 하며, 동시에 에세이 형식을 갖추고 있기 때문이다. 중앙아시아는 많은 한국인에게 미지의 영역이다. 우리는 지나치게 서양 문물 위주로 알고 있고, 동양이라고 해봐야 일본이나 중국 정도에 대해 알고 관심을 두고 있을 뿐, 지리적으로 멀지도 않을뿐더러 역사·문화적으로도 우리와 밀접하게 관련되어 있는 중앙아시아에 대해 너무 모른다. 중국 원나라 때의 기황후가 솔론족 출신의 고려 여인이라는 것, 요나라 군대를 이끌고 고려로 침입한 소손녕이 서희와의 담판에서 중앙아시아 카라키타이(서요)의 전신 거란족이 신라 박씨의 후손이라고 이야기한 것, 양천 이씨의 조상이 색목인인 돌궐인이라는 사실 등 중앙아시아 일대의 역사는 우리나라와 떼려야 뗄 수 없는 관계를 맺고 있는 게 사실이다. 그러므로 우리 민족의 기원과 갈래를 제대로 알기 위해서라도 우리는 중앙아시아 초원의 역사와 문화에 주목할 필요가 있다.

월지의 서천을 따라 중앙아시아를 여행하다

이 책은 ‘월지月氏의 서천西遷’을 따라 중앙아시아 지역을 둘러본다. 월지는 중국 간쑤 성 치롄 산맥 일대에서 활동하던 유목집단으로, 그 말의 원음이나 종족적 기원에 대해서는 전해지는 바가 거의 없다. 게르만 민족의 대이동이 서양 중세의 시발이라면, 그 이전 인류 역사의 판도를 바꾼 대이동은 월지가 흉노에 밀려 서천하게 된 사건이었다. 그로 인해 사람들의 삶이 바뀌었고, 문명의 교류가 촉발됐다. 이들은 결코 문명의 주변인이 아니었다. 중국이 오랑캐라 불렀던 유목민들은 이곳의 주인이었다. 흔히 정주 문명과 비교해 유목 문명을 경시하는 경향이 있다. 4대 문명이 강을 기반으로 형성된 것과 비교해, 드넓은 초원을 무대로 이리저리 옮겨 다니는 유목민에게 문명이라는 단어는 어울리지 않는다고 생각했기 때문이다. 그러나 유목민들은 스키타이를 필두로 월지, 흉노, 오손, 선비, 유연, 돌궐, 카라키타이 등 시대별로 중앙아시아 초원의 문명을 이끌었다. 그들은 자신의 것을 유지하면서도 다른 것을 수용할 줄 알았으며, 동서양 문화 교류는 이들이 있었기에 가능했다. 중앙아시아 유목민의 흥망성쇠는 유럽 역사에 변화를 가져왔고, 아시아 제국의 운명을 바꿔놓았을 만큼 큰 영향력을 발휘했다. 이 책에서는 이러한 역사적 아이러니와 허구 그리고 숨겨진 이야기를 종족과 문명 간 전쟁에 따른 이동·접촉·혼합의 스토리 속에서 폭넓게 풀어낼 것이다.

흉노에 쫓긴 월지는 여러 부족으로 나뉘었다. 어떤 이들은 타림 분지를 지나 험준한 파미르를 넘었고, 톈산 북쪽의 이리 초원과 이식쿨 호수를 거쳐 페르가나 분지의 대완을 지나 강거 땅을 차지하기도 했다. 그들 중 일부는 하중 지방인 ‘소그드인의 땅’ 소그디아나로 새롭게 이주했고 오늘날의 사마르칸트(강국康國)를 중심으로 한 오아시스 지역에 정착했다. 중국 사서는 그곳의 왕가를 ‘소무구성昭武九姓’이라 칭하는데, 강국을 포함하여 안安, 조曹, 석石, 미米, 하何, 화심火尋, 무지戊地, 사史의 아홉 나라를 속칭 소무구성이라 부른다. 소무구성은 과거 치롄 산맥 북쪽의 소무성을 근거지로 하던 아홉 개 월지 부족이 함께 서천하면서 연합 세력을 형성해 만들어진 명칭으로 보인다.

또 다른 구성원이던 쿠시 부족은 톈산 이남의 오아시스 도시들을 차지해 세력을 유지한다. 타클라마칸 사막 남단, 쿤룬 산맥 북쪽 기슭에 자리한 소국들의 지배 세력이 되면서 선주민이던 강족羌族과 뒤섞인다. 역사는 이들을 소월지라고 기록하고 있다. 후일 월지의 후손들은 박트리아(대하) 땅에 들어가 지방자치제의 단체자처럼 오흡후의 하나가 된다. 그중 하나가 나머지 흡후를 통합하고 북인도에 쿠샨 왕조를 수립, 불교문화를 꽃피운 쿠샨(쿠시)이다.

책속으로 추가

- 신장위구르 자치구 투루판

투루판은 중국 신장위구르 자치구 동편에 위치한 세계적인 포도 산지이자 무척 더운 도시다. 투루판이라는 이름으로 불리기 훨씬 이전 이곳은 월지연맹체를 구성하던 하위 집단 ‘카시’ 부족이 다스렸다. 때가 돼 월지는 가고 한족, 토번, 돌궐, 위구르가 왔다. 이런 와중에도 사람들은 지배 세력이 누구인지에 상관없이 그때그때 관리들에게 세금을 바치고 눈치 보며 삶을 연명했다. 8세기, 키르기스에게 쫓긴 위구르가 몽골 초원을 벗어나 알타이 이서의 서역으로 진출하기 이전부터 톈산과 파미르를 오가는 상인 집단이 있었다. 역사는 이들을 흥호興胡(흥생호상興生胡商)라고 기록하고 있다. 흥호는 소그드 상인을 일컫는 말로, 하중 지방에 근거한 소무구성昭武九姓, 즉 안국, 강국, 하국何國, 조국曺國 등 아홉 나라 출신으로 서역과 위진을 거쳐 수, 당으로 이어지는 중국을 오가며 상업 활동을 하던 무리를 말한다.

실크로드를 오가는 상인 집단에는 소그드 상인 외에도 아랍, 유대인, 인도, 토하리스탄, 중국, 로마, 고구려·신라 상인들도 포함돼 있었다. 이들은 무리 지어 목적지를 향해 가다 적당한 지점에 이르면 발길을 멈추고 하루의 여정을 접었다. 그들이 머무는 곳에는 대상 숙소인 ‘카라반사라이’가 자리 잡았다. 사람과 짐 실은 낙타가 하루에 이동할 수 있는 거리의 범위 내에 자연스레 여관이나 주막이 형성된 것이다. 다양한 인종과 종교에 따라 예배를 올릴 수 있는 각종 사원도 세워졌다. 시장, 사원, 숙박업소가 등장하니 대부업체나 금융기관뿐만 아니라 색주가도 슬그머니 틈새를 파고들었다.

실크로드 무역의 중요 거점 지역 투루판의 상권을 쥐락펴락한 소그드 상인들은 투루판에 상주하지 않고 자신들의 상품과 가재도구를 지니고 한 도시에서 다음 도시로 끊임없이 이동하며 살았다. 다양한 언어권 사용자가 모여들다보니 통역사의 역할이 무척 중요했다. 숙소 주인과 종업원, 식당에서 일하는 사람, 순례자, 짐꾼, 매춘부 등 온갖 군상이 투루판 경제를 움직였다. 도시 외곽에서는 농민들이 자립적으로 생계를 꾸렸다. 그러나 필요한 경우 대부업자로부터 돈을 빌리거나 상인들에게서 물건을 구입하기도 했다. 물건 중에는 말과 양 같은 가축은 물론 노예도 포함됐으며 구매계약서도 작성했다. 계약서, 법적 조서, 여행 허가증 등 남아 있는 기록을 통해 과거 투루판 사람들의 생활상과 문화에 대해 어느 정도 이해할 수 있다.

- 우즈베키스탄 사마르칸트

한때 소그디아나의 중심 국가이자 중세에는 티무르 제국의 수도였던 사마르칸트는 바빌론이나 로마만큼 오랜 2500년의 역사를 가지고 있다. 알렉산더 대왕의 침략 이후 아랍, 칭기즈칸, 마침내 티무르의 정복에 이르기까지 무참한 살육과 침탈의 과정을 묵묵히 목격하고 인내하며 오늘날에 이른 곳. 그런 와중에 페르시아, 인도, 몽골뿐 아니라 서양과 동양의 인종, 언어, 문화가 유입되고 혼융되기에 이르렀다. 세월이 흐른 탓에 퇴색되긴 했어도 여전히 장엄하고 아름다운 이 도시는 첫눈에 사람을 끌어당기는 놀라운 매력이 있다. 과거의 음유시인과 역사가들은 이곳을 일러 ‘동방의 로마’ ‘지상 최고의 미인’ ‘동방 무슬림 세계의 진주’라며 칭송을 아끼지 않았다. 사마르칸트가 중앙아시아 오아시스 도시국가 가운데 최고의 번성을 누리고 발전하게 된 데에는 도심을 흐르는 자라프샨 강이 중심에 있다는 지리적 위치가 한몫한다. 중국에서 온 비단은 페르시아를 거쳐 시리아, 로마로 팔려나갔고, 로마의 옥은 이곳을 거쳐 중국, 신라에까지 이르렀다. 상인들은 남쪽의 인도를 향해서도 길을 떠났고 향신료를 가지고 돌아와 동방과 서방으로 장삿길을 재촉했다.

사마르칸트는 초입에서부터 느낌이 남다르다. 구시가지의 수많은 모스크(이슬람 사원)와 마드라사(신학원), 그리고 바자르는 이곳이 과거의 공간인 듯한 착각을 불러일으킨다. 이 중세 도시는 2001년 동서 ‘문화의 십자로’라는 수식어와 함께 유네스코 세계유산으로 지정되었다. 알렉산더 대왕의 침략 이후 페르시아, 아랍, 칭기즈칸, 티무르 등 수많은 정복자가 이 땅을 유린하고 지배했다. 칭기즈칸의 명령으로 폐허가 된 이후 티무르에 의해 수도로 재건된 것이 오늘날의 구시가지다. 티무르가 푸른색을 좋아했기 때문인지 도시 전체가 푸른빛을 띤다. 하늘도 사원도 푸른 도시 사마르칸트에 가면 왠지 마음이 숙연해진다.

-

LIVE

LIVE

SpartakusLIVE

2 hours agoSpart Flintstone brings PREHISTORIC DOMINION to REDSEC

234 watching -

1:05:02

1:05:02

BonginoReport

5 hours agoKamala CALLED OUT for “World Class” Deflection - Nightly Scroll w/ Hayley Caronia (Ep.167)

95.9K60 -

54:36

54:36

MattMorseTV

3 hours ago $17.15 earned🔴The Democrats just SEALED their FATE.🔴

27.7K43 -

8:07:01

8:07:01

Dr Disrespect

11 hours ago🔴LIVE - DR DISRESPECT - ARC RAIDERS - SOLO RAIDING THE GALAXY

104K11 -

1:32:00

1:32:00

Kim Iversen

6 hours agoThe World’s Most “Moral” Army — Kills 40 Kids During "Ceasefire" | Socialism's Coming: The Zohran Mamdani Agenda

79.2K135 -

1:04:50

1:04:50

TheCrucible

5 hours agoThe Extravaganza! EP: 63 with Guest Co-Host: Rob Noerr (10/30/25)

72K6 -

LIVE

LIVE

GritsGG

5 hours agoQuads! #1 Most Wins 3880+!

75 watching -

2:51:31

2:51:31

Spartan

5 hours agoFirst playthrough of First Berserker Khazan

19.4K -

5:48:29

5:48:29

The Rabble Wrangler

19 hours agoBattlefield 6 - RedSec with The Best in the West

22.7K -

37:53

37:53

Donald Trump Jr.

6 hours agoAmerican Dominance vs Dems' Delusion | TRIGGERED Ep.287

40.7K59